关于石斑鱼的重要疾病

~其原因与对策~

(病毒性疾病、细菌感染症)

寄稿第5报(2025年3月31日)

水产病害防治专业人员 水野芳嗣

序论:

•中国南部海域是石斑鱼类的重要养殖区域。 •这些鱼类多为南方品种,偏好较高水温。

•不仅限于单一鱼种,更积极选育抗病性强、生长快的品种,杂交品种的生产也日益增多。

•其种类可达数十种之多。

•在高温水域环境中,各类感染性疾病暴发的风险显著升高。

•在疫苗尚未完善和普及的现状下,深入理解并掌握这些疾病的特性,对防控感染至关重要。

本部分将针对病毒性疾病、细菌感染症及寄生虫病,按类别系统阐述其发病机理与防控对策。

1、病毒性疾病-病毒性神经坏死症(VNN)

概述:本症、不仅发生于养殖鱼类,亦在野生种群中流行、全球已有50多种海水鱼类感染记录。高发阶段主要集中在仔鱼到稚鱼时期。但在石斑鱼类和欧洲鲈鱼中,成鱼的发病和危害也不少见。在日本、七带石斑鱼、赤点石斑鱼、褐石斑、黄带拟鲹、条

石鲷、牙鲆、条斑星鲽 、虎河豚、鳕鱼、鲈鱼等鱼种的发病报告。

病因:该病原病毒存在多种基因型,目前已完成分型研究。在石斑鱼类中检出的病原病毒被归类为诺如病毒科(Norovirus科)β诺达病毒属(β-nodavirus属)的RGNNV基因型。

该病毒具有以下特性:该病毒在高温环境下活性增强,感染率和危害率都会升高。当水温降至20℃左右时,病毒的活性减弱会自然消退。

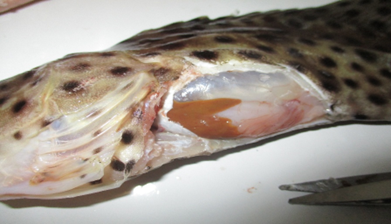

症状:感染该病毒会导致神经组织(如脑、脊髓、视网膜等)受损。由于神经组织损伤,病鱼常出现异常游动和翻转(腹部朝上漂浮)等症状。此外,还可观察到体色发黑、沉于池底的病鱼。解剖可见鱼鳔明显肿胀,肝脏呈褐色的个体也很多。组织学检查可见神经细胞坏死及空泡形成。

诊断:目前已建立基于PCR的基因检测方法。此外,通过本病的特征性症状及水温范围等也可进行初步诊断。同时需要开展细菌学与寄生虫学检测以便排除其他病原体感染。

2、病毒性疾病ー虹彩病毒病

诊断:目前已建立基于PCR的基因检测方法。此外,通过本病的特征性症状及水温范围等也可进行初步诊断。同时需要开展细菌学与寄生虫学检测以便排除其他病原体感染。

概述:全球范围内,已确认132种鱼类感染虹彩病毒(Iridovirus)及其近缘病毒,这是鱼类中流行最广的病毒性疾病。主要养殖鱼种包括 鰤属(包括鰤鱼、高体鰤、黄尾鰤)、真鲷、黄带拟鲹、蓝鳍金枪鱼、温带及热带的多种石斑鱼(如七带石斑鱼、褐石斑鱼、东星斑、赤点石斑鱼等)、牙鲆、红旗东方鲀等均出现疫情,并造成重大损失。

原因:这是一种属于虹彩病毒科的 DNA 病毒,在石斑鱼类中,RSIV-2 型(基因型)是感染的主要类型。这种病毒在水温 25 摄氏度以上时活性增强,当水温降至 20 摄氏度以下时,其活性会急剧下降,鱼群的患病症状也会朝着痊愈的方向发展。

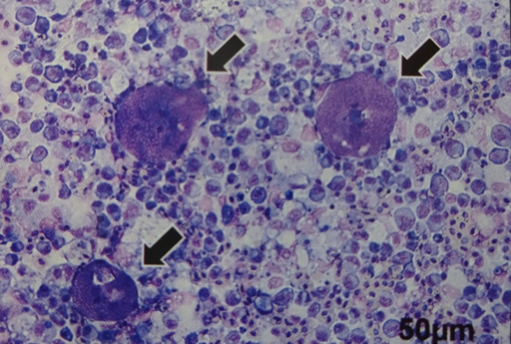

症状:多发于幼鱼阶段,累计死亡率超过50%的情况并不罕见。成鱼受害程度较轻,但可能成为新的传染源而引发担忧。患病的鱼,体色会稍微变黑,它们有的漂浮在海面,有的则侧翻在水槽底部。虽然外观症状不明显,但鱼鳃和内脏的贫血情况十分显著。脾脏发黑与肿大现象尤为突出。

诊断:目前已建立PCR基因检测技术体系,并可实现病毒基因分 •型。除PCR诊断外,通过观察鳃部形成的黑斑病变及脾脏异常肥 大细胞的病理学检查,诊断准确率可达90%以上

对策:在日本,注射用的灭活疫苗已在市场上销售并得到普及,取得了很高的预防效果。对于真鲷,疫苗接种被批准用于体重在 5g 至 100g 的幼鱼;对于黄条鰤,疫苗接种被批准用于体重在 30g 至 90g 的幼鱼。

•作为疫苗以外的对策,低密度养殖、水温控制(发病后降低水温)、停食等措施是有效的。

•维生素 C 纯粉的口服给药也有效(从发病前开始给药)。

•这种疾病,大部分是在幼鱼期造成危害,所以想办法让鱼快速成长的措施,也有助于预防疾病以及减轻危害。

•为了不让感染扩散,对水槽、器具等进行彻底的杀菌处理是必不可少的。 •关于虹彩病毒病,在投稿第 2 报至第 4 报中有详细的解说,希望大家参考。

3、细菌性疾病-弧菌症

概要:弧菌病会在许多水产动物中发生。它不仅对鱼类有致病性,对虾等甲壳类以及鲍鱼等贝类也有致病性。无论是海水鱼还是淡水鱼,弧菌病都是发病率最高的细菌性疾病。其发病水温范围很广,在低温和高温环境下都可能感染,全年都有发生。这是因为导致弧菌病的弧菌种类繁多且大量存在。从幼鱼到成鱼,在养殖的各个阶段都可能发生弧菌病并造成危害。

原因:弧菌病是由弧菌属细菌感染引发的。一般来说,引发这种疾病的常见细菌是鳗弧菌(Vibrio anguillarum)及其近缘种。在低温环境下引发该病的病原菌是弧菌属的SP型弧菌(Vibrio SP.)。在像石斑鱼等生活的高水温海域中发生的弧菌病,主要是由哈维氏弧菌(Vibrio harveyi)引起的,它会特异性地引发眼球炎。在日本,以前弧菌病主要是由鳗弧菌引起的,但大约从十年前,随着全球变暖导致水温显著升高,偏好高温的哈维氏弧菌被大量检测出来。

症状:在此,将对作为石斑鱼等鱼类弧菌病病原菌的哈维氏弧菌进行解说。一般弧菌病的症状中,体表擦伤、发红、溃疡、鳍腐烂等较为明显,而由哈维氏弧菌引发的该病,“眼球炎” 是其特征(如眼球突出、晶状体混浊等)。内脏器官的特征性症状出现在肠道。病情严重的个体,会引发肠炎和肠道黏膜炎症,出现明显的消化不良。肠道内会积聚肠液,能观察到白色内容物(而外观症状相似的滑行细菌症,不会引发肠炎等症状)。

诊断:目前已建立基于PCR技术的基因检测方法。该病原菌可在弧菌选择性培养基TCBS上进行分离培养,同时可通过制作病变组织切片,在1000倍以上显微镜下直接观察到病原体

•对策:这种细菌(哈维氏弧菌)常年存在于海水中。因此,在长流水式水槽养殖的情况下,随时都有感染的可能性。而在封闭式循环陆上养殖中,(对于这种细菌)可以通过杀菌装置来进行处理。因为该细菌喜好高水温环境,所以降低水温会有效果。

•在日本,鳗弧菌(Vibrio anguillarum)的疫苗已获得批准,然而哈维氏弧菌(Vibrio harveyi)的疫苗目前仍然没有。

•由哈维氏弧菌引发的弧菌病,由于属于细菌感染症,所以通过口服抗菌剂或抗生素进行治疗是有效的。作为敏感性较高的药物,有土霉素(OTC)、恶喹酸、氟苯尼考等。因为已经出现了许多耐药菌,所以在投药时,务必进行药物敏感性试验。需要特别说明的是,浴药浴完全没有效果。

4、细菌性疾病-假单胞菌病

与弧菌病相似的细菌感染症中有假单胞菌症。其病原菌是鳗败血假单胞菌(Pseudomonas anguilliseptica)。

本病主要发生于低水温期(在日本涉及七带石斑鱼、黄带拟鲹、高体鰤、真鲷、斑石鲷)这种病症的发病水温大致在 20℃以下,所以在最低水温在 20℃左右的海南岛海域,以及最低水温在 15℃左右的福建省,鱼类都很有可能被感染并发病。 典型的症状是体表出现脱鳞、擦伤、出血等。内脏器官虽无明显症状,但会偶发肝脏出血。随着病情发展,会出现严重的消化不良。在摄食量显著下降之前,需要进行抗生素等药物的口服给药。

诊断:可以在普通琼脂培养基上分离出病原菌。通过诊断用抗血清以及生化特性试验,能够确定病原菌。

对策:口服抗生素和合成抗菌剂等是有效的。敏感性强的药物有土霉素、恶喹酸、红霉素等。

5、细菌性疾病ー东星斑稚鱼发生的金色螺旋菌症

结果-1:

新的细菌感染症:2024年9月、日本魚病学会秋季大会发表了

发生经过:2023 年,在西日本的一家种苗生产设施中,东星斑(日龄 72 天,全长 54 毫米)的稚鱼发病。

症状:伴有体表的擦伤以及皮肤的剥离情况。患病鱼群的特征是游动缓慢。累积死亡率已经达到了大约 8.5%。

检查・诊断:病理组织检查、细菌分离以及PCR检查

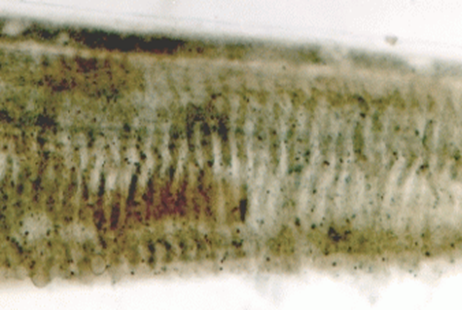

结果:在病理组织检查中,观察的全部 5 个个体均出现了皮肤的溃疡化,并且在表层组织中观察到占优势的杆菌(呈细长形态的菌体)。这种杆菌在胶原蛋白致密层中也能观察到,但尚未侵入肌肉组织。在能够进行观察的 2 个个体的鳃部,也发现了同样形态的杆菌。

结果-2:

病例中发现的杆状菌形态与近期报道的日本鳗鲡(Anguilla japonica)白仔苗细菌性病原体——鳗金黄螺旋菌(Aureispira anguillae,Yuasa等,2024)高度相似。

通过抗A. anguillae抗体免疫染色确认,该菌在病鱼皮肤病变部位优势定殖且呈阳性反应,而鳃及内脏未见明显病变虽未能成功分离培养该菌,但PCR检测显示:所有5例病鱼样本均高频检出A. anguillae基因序列,健康鱼样本则均为阴性。上述结果表明,本次东星斑稚鱼大规模死亡事件可能由A. anguillae或其近缘种感染所致。

考察:淡水鱼中的鳗鱼和海产鱼的东星斑,在同一时期感染由同一种细菌引发的传染病,这一点非常有趣。另外,这种相关细菌似乎生命力极其脆弱,而且处理起来相当复杂。据说要进行检测的话,需要相当熟练的技术

投稿第六期预告

在第六期投稿内容中,将会对经常在石斑鱼类身上发病且造成重大危害的八种寄生虫病进行讲解。。

1)白点病

2)卵甲藻病

3) 盾纤毛虫症

4)本尼登虫病

5)管居蠕虫 鱼蛭病

6)蚂蟥寄生(住血鞭毛虫病)

7)粘孢子虫性消瘦病

8)上皮囊肿病(衣原体病)

业务涉及肥料生产、生物农药、种苗培育、种植管理、

食品加工、分析检测、生物工程、水产饲料、经贸流通等诸

多产业领域

海童公众号

页面版权所有 三通生物工程(潍坊)有限公司 鲁ICP备18041051号-1