最常感染养殖鱼类的病毒病

——虹彩病毒感染症——

(第三部分:预防对策、治疗对策、流行病学调查等)

投稿第4报(2025年2月3日)

鱼类防疫士水野芳嗣

病毒病无有效药物

• 虹彩病毒病是一种病毒性疾病,因此,目前没有有效的治疗药物。与此类似,石斑鱼类的最重要疾病——VNN(病毒性神经坏死症),以及舌鳎和大菱鲆等比目鱼类的VHS(病毒性出血性败血症),同样没有有效的药物治疗方案。

• 至于为何病毒病无法被药物有效治疗的机制,将在后续文章中进行详细解析。

• 由于缺乏治疗药物,防止感染与发病的预防措施在应对病毒病时显得尤为重要。这一点无需赘述。

• 本稿将介绍在日本已被实践并证明有效的虹彩病毒病预防对策。

虹彩病毒病的预防对策——种苗引入前检测

• 最基本且最重要的防控措施是引入未感染虹彩病毒病的种苗。为了确保种苗无病毒感染,在其进入养殖场之前,需进行两次PCR检测,以确认鱼群健康状况。

• 对于大型的种苗生产场,通常具备自检能力,但若对其检测结果存疑,建议将样本送至公立机构(免费)或民间检测机构(付费)进行进一步检测。

• 若误将感染病毒的鱼群引入养殖场,其在养殖初期的生存率会受到极大影响。特别是高密度养殖(密殖)极易加剧疫情传播,因此必须严格避免,建议尽可能采用低密度养殖。

• 此外,引入的种苗应尽量隔离,避免与成鱼或其他养殖鱼类共用同一生簀或水槽,以防止养殖场内的二次感染

虹彩病毒病的预防对策-2

——疫苗接种

• 预防虹彩病毒病的最有效措施是疫苗接种。目前在日本,针对真鲷、青甘类(青甘、红甘、平政)的注射疫苗已获得国家批准。

• 尽管给每条鱼单独注射疫苗似乎费时费力,但熟练操作后,每人半天可处理约2万尾,效率较高。

• 日本最初采用的疫苗是口服疫苗(拌入饲料投喂),但效果较差。自从注射疫苗问世并普及后,预防效果大幅提升。

• 目前,疫苗的价格如下:

单价疫苗(仅针对虹彩病毒病):30日元/尾

五价疫苗(针对五种疾病的联合疫苗):60日元/尾

虹彩病毒病的预防对策-3

——疫苗以外的防控措施

• 疫苗并非对所有鱼种都有效,不同鱼种的免疫原性存在差异,因此若不针对特定鱼种调整抗原浓度、用法和剂量,疫苗的效果可

能会大打折扣。此外,5g以下的鱼苗无法接种疫苗,因此需要采取其他防控措施。

• 目前,在日本,虹彩病毒病的疫苗仅适用于鰤鱼属(鰤鱼、红甘、平政)和真鲷,其他受害严重的鱼种(如蓝鳍金枪鱼、黄代拟鲹

等)尚无可用疫苗。因此,这些鱼种必须采取其他预防对策。

• 研究人员尝试了乳铁蛋白(Lactoferrin)等免疫增强剂,以及乳酸菌、纳豆菌等具有免疫调节作用的物质进行口服投喂实验。然

而,在虹彩病毒病的防控方面,最具显著效果且成本低、安全、易获得的是维生素C

虹彩病毒病的预防对策-4

——维生素C的口服投喂

• 可将纯粉维生素C按鱼体重1~2g/日(推荐剂量为2g)拌入饲料中进行口服投喂。

• 建议从种苗引入后立即开始投喂,并持续至虹彩病毒病的流行期结束。

• 维生素C属于水溶性维生素,多余的部分会迅速排泄,因此基本不会出现过量中毒的问题。在虹鳟鱼的实验中,即使每天投喂180g、持续数个月,也未观察到任何不良影响。

• 由于该病主要影响稚鱼阶段,随着鱼体的生长,即使感染了病毒,症状也会变得较轻,甚至不会发病。因此,加快鱼的生长速度也是一种有效的预防策略

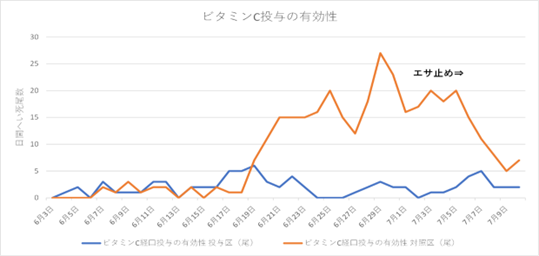

真鲷稚鱼维生素C纯粉投喂效果

维生素C投喂试验概述

• 供试鱼:真鲷稚鱼(平均全长8cm),5月末从A县引入。10m×10m×8m生簀中收容25,000尾(投喂区、对照区各一半)。

• 观察期间:6月3日~7月9日

• 水温范围:20.1~24.3℃

• 饲料:真鲷专用EP饲料

• 试验区的设置:投喂区每天在饲料中添加维生素C纯粉2g/kgBW/日进行口服投喂;对照区仅投喂普通饲料。

• 结果:6月中旬起,虹彩病毒病开始暴发。投喂区与对照区的日死亡数出现明显差异,表明维生素C具有一定的预防效果。对照区

于7月1日~9日实施停饲措施,以尝试减少损失

虹彩病毒病的治疗对策

——停料的效果

• 治疗方法:虹彩病毒病一旦发病,几乎没有有效的治疗手段。该病毒在25℃以上的高水温环境中活跃,只能等待水温下降。当水

温低于20℃时,病毒活性会大幅减弱,自然终息。

• 经济损失:尽管病毒最终会因水温下降而失去活性,但在此期间的死亡损失可能对养殖经营造成重大影响。

• 停料的效果:从事鱼病临床工作40余年的经验表明,在虹彩病毒病发病后唯一能明确减少损失的措施是“停料”。目前,停料仍是

最常用的减损措施(但仅对轻度至中度病情有效,重症病例停料效果有限)

虹彩病毒病的治疗对策-2

——停料的方法与水温控制

• 停料时机:当确认虹彩病毒病造成损害后,应尽早实施停料。

• 停料时长:建议停料1个周期(7~10天)。由于处于稚鱼阶段,若停料时间过长,可能导致共食现象、存活率下降、成长迟缓等问题。

• 停料效果:一般来说,停料4~5天后,死亡率会有明显下降。可根据养殖情况决定是否延长停料时间。

• 水温控制:

• 海面养殖:由于无法直接调控水温,需反复停料,直到水温自然下降,使病毒活性减弱。

• 室内水槽:可人为降低水温至25℃以下,尽可能接近20℃。当水温降至低于病毒活性范围时,甚至可能无需停料,仍可控制病情发展

虹彩病毒病的治疗对策-3

——停料的考量

• 停料与鱼体生长:随着稚鱼个体的增长,虹彩病毒病的影响会逐渐减弱。因此,一些养殖业者即便出现一定损失,也选择不实施停料,而是优先促进鱼体快速生长,以缓解病症。

• 经济考量:养殖鱼类属于经济动物,因此选择停料还是继续投喂,取决于何种方式更具经济效益。对于养殖经营而言,不同对策的选择并无绝对的对错,最终决定权在于经营者的判断。

• 停料机制的科学依据:目前,尚无确切的科学证据能够解释停料为何能降低死亡率,但实际养殖过程中确实观察到停料后的死亡率显著下降。类似的现象在鰤鱼等鱼类感染α溶血性链球菌症(日本养殖业损失最严重的疾病之一)时也曾被观察到。

• 停料的最佳时机:停料的效果在感染初期(死亡开始出现时)最为明显,而对于病程已进入中后期的鱼群,停料的效果较为有限。因此,疾病的早期发现至关重要,只有尽早采取停料措施,才能获得理想的防控效果。

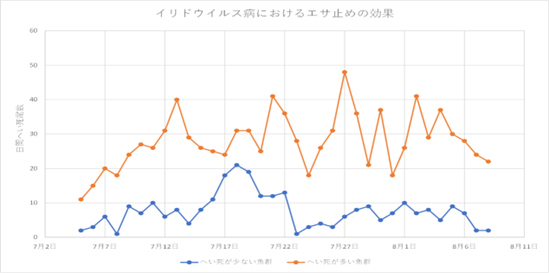

虹彩病毒病中的停料效果

真鲷稚鱼停料试验概述

• 供试鱼:自然感染虹彩病毒病的鱼群。

死亡率较低的鱼群:平均全长15cm的真鲷稚鱼

死亡率较高的鱼群:平均全长12cm的真鲷稚鱼試験

试验期间:7月5日~8月8日(水温:23.8℃~26.7℃)

• 网箱:10m ×10m ×8m,两组均收容20,000尾

• 停料时间:

死亡率较低的鱼群:7月16日~24日

死亡率较高的鱼群:7月21日~31日

• 结果:

• 死亡率较低的鱼群:从7月21日左右起,日死亡数明显减少。

• 死亡率较高的鱼群:停料未能显著降低死亡率,与死亡率较低的鱼群相比,停料效果不明显

虹彩病毒病的流行病学调查

——爱媛县真鲷养殖场的研究

• 研究目的:为了寻找不依赖疫苗的虹彩病毒病防控措施,必须了解该病在养殖场的传播模式,因此开展了流行病学调查。

• 研究机构:国立水产技术研究所对虹彩病毒病的流行状况进行了长达8年的调查。

• 研究成果:2024年,该研究的成果正式公布。

• 研究意义:本次调查验证了多种可能的防控措施,提供了防止虹彩病毒病暴发和扩散的实用策略。

流行病学调查概要如下

虹彩病毒病的感染源在哪里?

• 最先考虑的感染源是同一养殖场内共存的成鱼体内潜伏的病毒。

• 网箱周围栖息的野生鱼类可能成为病毒携带者。

• 被感染的种苗引入养殖场,也可能成为传播途径。

• 对156尾天然捕捞的鰤鱼稚鱼(モジャコ)进行检测,未检测到虹彩病毒。

• 真鲷种苗均为人工繁育,因此种苗生产阶段未发现感染个体。

• 最可能的感染阶段是在鱼苗引入养殖场前的中间培育阶段

野生鱼的虹彩病毒感染状况

• 在2019年~2022年,对A养殖场和B养殖场(相距30km)捕获的1,102尾野生鱼(A场:519尾,B场:583尾)进行了检测。

• 涉及的鱼类包括8目29科44种。

• 采用实时PCR(Real-time PCR)分析虹彩病毒的携带情况。

• 检测结果:

• 在1,102尾样本中,仅有11尾检测出虹彩病毒(A场6尾,B场5尾)。

• 不同养殖场的阳性率相近,推测其他养殖场的野生鱼感染率也处于较低水平。

• 死亡鱼的脾脏每克组织中的病毒量为数百~数千万拷贝,而野生鱼体内的病毒含量仅为数~数十拷贝,远低于感染阈值,无法形成有效感染。

• 养殖场周围的野生鱼传播虹彩病毒的风险极低

野生鱼以外的感染源可能性

• 可能的感染源之一是养殖场内的越年鱼(2年以上的养殖鱼,如2年鱼、3年鱼及以上)。

• 越年鱼会大量排出虹彩病毒,这一点已在多项研究中得到证实,并被广泛报道。越年鱼网箱周围的病毒浓度较高,导致附近网箱的稚鱼容易感染发病,此类案例屡见不鲜。

• 本次调查结果表明,在稚鱼网箱与越年鱼网箱相邻的养殖场,虹彩病毒病的暴发率明显较高。在稚鱼群与越年鱼网箱隔离的养殖

场(远离越年鱼网箱的养殖场),感染率显著降低

通过海水传播的虹彩病毒病具有局限性

• 虽然理论上,虹彩病毒病爆发后可能通过海水传播到附近养殖场,但研究发现,海水会不断稀释病毒浓度,从而降低传播风险。

• 鱼类感染病毒的关键因素是病毒浓度,即感染必须达到一定浓度阈值,若浓度低于该值,则无法形成有效感染。

• 在实验中,真鲷稚鱼暴露于病毒溶液(浓度1,000~10,000拷贝)3天,未发生感染。

• 感染试验结果:

• 感染率100% 需要海水中病毒浓度达到1,000万拷贝/L以上。

感染率50% 需要海水中病毒浓度达到100万拷贝/L以上

处理死亡鱼的养殖设备被高度污染

• 在养殖场内,虹彩病毒病暴发初期,对作业船甲板、回收死亡鱼的潜水员手套、死亡鱼收集容器等设备表面的病毒污染情况进行了调查。

• 通过实时PCR(Real-time PCR)法测定这些设备表面附着的虹彩病毒拷贝数(病毒含量)。

• 结果表明,仅在死亡鱼处理相关设备及死亡鱼废弃场所,检测到大量虹彩病毒。

• 在100cm²(10cm×10cm)表面积上的病毒拷贝数如下(详见下一页)。

各种养殖设备上均附着有虹彩病毒

• 作业后甲板:2,806,470 拷贝/100cm²

• 回收死亡鱼的抄网:7,200,000~760,000,000 拷贝

• 抄网的手柄:71,542 拷贝

• 回收死亡鱼的潜水员手套:1,492~861,714 拷贝

• 存放死亡鱼的容器:162,774~5,067,674 拷贝

• 作业员长靴底部:34,735~224,828 拷贝

• 地面上的死亡鱼体液残留:178,046,580 拷贝

• 研究结果表明,死亡鱼体内含有大量病毒,并且接触死亡鱼的设备和工具上,病毒含量已达到足以导致感染的水平。

• (抄网的病毒量指的是清洗该抄网的水中病毒含量)

本稿总结

——防止虹彩病毒病暴发的防疫对策

• 引入未感染虹彩病毒的种苗(病毒阴性种苗)。

• 为防止海水传播,应将种苗网箱设置在距离已发生虹彩病毒病的网箱或可能感染的越年鱼网箱100m以上的位置。

• 若为陆上水槽养殖,建议在不同的建筑内饲养。

死亡鱼是主要的感染源,应彻底消毒所有处理死亡鱼的设备及作业员的长靴、手套等。

• 死亡鱼处理工具与健康鱼使用的工具必须分开。

在无法进行疫苗接种的情况下,应适当利用维生素C等具有免疫增强作用的物质或停料措施,

以有效降低感染风险

业务涉及肥料生产、生物农药、种苗培育、种植管理、

食品加工、分析检测、生物工程、水产饲料、经贸流通等诸

多产业领域

海童公众号

页面版权所有 三通生物工程(潍坊)有限公司 鲁ICP备18041051号-1